苏州东山台阁

流动的千年艺术瑰宝

在苏州的太湖之畔

有一项古老而迷人的民间艺术

——东山台阁

它宛如一颗璀璨的明珠

闪耀着吴地文化的独特光芒

5月2日,台阁表演将震撼登场

诚邀您一同共赴这场艺术盛事

01

活动详情早知道

活动时间:5月2日上午10:00

活动地点:东山镇西街

活动内容:双湾村——《卖油郎独占花魁女》、新潦村——《小青青白娘子》、陆巷村——《武松打店》、碧螺村——《吕布戏貂蝉》、太湖村——《打渔杀家》

活动现场还有热闹的舞龙舞狮,为这场表演增添更多喜庆氛围。

02

千年传承的文化记忆

东山台阁起源于宋代,盛行于清代康熙年间(约1670年),已有800多年历史,是吴中民间艺术的瑰宝。据《东山镇志》记载,1127年,南宋王朝由中原南迁杭州,途经太湖时,以郑钊驸马为首的72个官宦家眷定居太湖东山,同时也带来了先进的中原文化和各种民俗,台阁表演即其中之一。

清代初期,国家比较安定,农业经济经过明代末期大规模的战乱之后,逐步得到恢复,自然气候风调雨顺,江南一带农业生产连年丰收,加上商业经济已在太湖流域迅速发展,当时东山百姓的生活十分富庶。但是,安定富裕的生活也带来了后遗症:社会上赌博盛行,不管是有钱的出客人家(公子哥儿),还是靠做做吃吃的庄户人家,均热衷于赌钱,产生了许多不安定因素。

东山有一批曾在朝中为官,时已退隐家中的官员,感到这样下去于国于家都极为不利,他们倡议地方官府多次禁赌,但收效甚微。大家经过商议,感到只要把赌钱的人从赌桌上拉出来,禁赌就成功了一大半。这时,他们想到了出台阁。在他们的积极倡导下,台阁在东山盛行起来,并初步形成了地方特色。1936年,古城苏州开展“六·三”禁鸦片烟节,东山有十字坡、水漫金山等四只台阁参加了苏州禁烟大游行。

鼎盛时,东山几乎村村都有台阁,前后山有上百只左右,只只独具匠心,道具创特色。近百套戏装、数百人物造型,现因老艺人凋零、服装制作技艺断层面临失传风险。2009年6月入选江苏省非遗名录。

03

从地方民俗到文化名片

东山台阁均由真人装成,颇具情趣与欣赏价值,所扮演内容均取自群众喜闻乐见的戏剧故事。由8~9岁左右孩童扮演,每只台阁一般由2个孩童(亦有3个孩童)扮演。均择有男女角色的剧情。

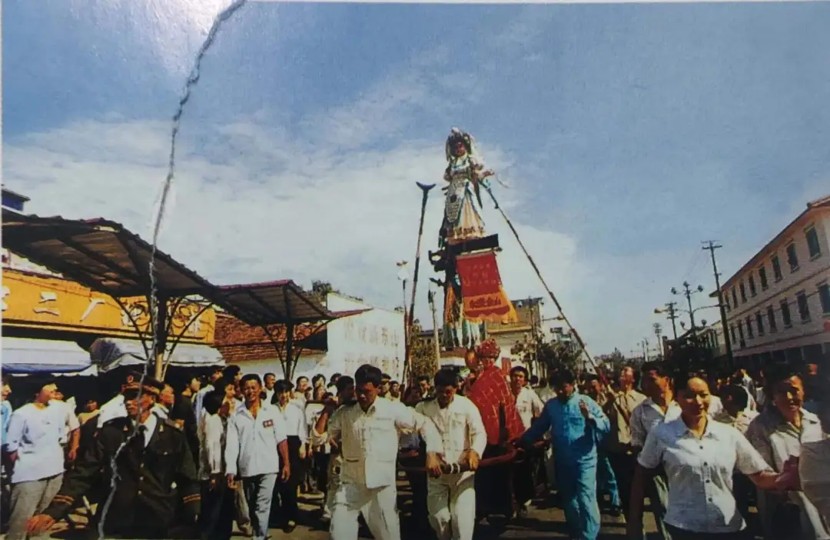

每只台阁主要由小演员和道具两部分组成。用铁杆做成一、两丈的高杆,上有分枝。将它立于台桌上,或置于平车上,或绑缚在人的肩背上。数名幼童装扮成《白蛇传》《杨家将》《珍珠塔》《牛郎织女》等戏曲故事中的人物,缚立于高杆上,用衣服隐饰捆缚处,似站在伞上、花瓶上、刀尖上,或似悬挂在竿上。演员随着鼓乐声轻轻舞动,造型生动精彩,表演惊险玄妙。

台阁由四名壮汉抬着,缓步行走。前有无情叉及锣鼓开道,旁有两人备有鸳鸯叉,时时维护台阁上小演员的安全。台阁起抬时,上边小演员离地3米多,故将其座子中空,恰好压以相应重量的石块,这样上轻下重,重心稳定,不会倾倒。

04

新时代艺术的传承与发展

近年来,东山镇以文旅融合为契机,深耕非物质文化遗产传承创新,让有着数百年历史的东山台阁重焕光彩。

自1984年首次恢复15只台阁的创作展演后,这一传统民俗迎来复兴之路。1992年,东山第一届杨梅节将台阁表演融入节庆活动,巡游队伍穿行于街巷间,彩绸翻飞、鼓乐喧天,吸引数万市民驻足观赏,古老艺术与现代节庆的碰撞,成功激活了台阁文化的生命力。

之后,1996年的国庆文艺、1997年的吴县首届梅花节、1999年的吴县首届艺术节、2002年的东山“五·一”文艺节、2003年的国庆文艺节和2004年的苏州市吴中区国庆文艺上进行过专场演出,深受城乡观众欢迎。在2006年吴中区第二届碧螺春茶文化旅游节上,东山又新创作了“碧螺仙子”、“康熙赐名”等台阁在开幕式上进行演出。

如今,东山台阁持续拓展传承路径,走进校园开展“非遗课堂”。孩子们不仅亲手参与台阁的搭建与装饰,更通过角色扮演沉浸式感受非遗魅力。这一举措既为东山台阁注入了年轻活力,也为非遗技艺的薪火相传培育了新生力量,让承载着江南文化记忆的台阁艺术在新时代绽放出新的魅力。

这个五一

非遗瑰宝东山台阁震撼上演

彩绸飞扬、灵动身姿

古风韵味,宛如流动的立体画卷

漫步太湖畔

还能品味东山特色美食

体验剧本杀、星光野趣派对

(篝火晚会、昆虫世界、乐队演唱)等活动

这个五一

来东山赴一场

古韵与热闹交织的文旅盛宴

我们不见不散!

·END·

来源:东山旅游